What's New

EYSCの活動、イベント情報などお届けします

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

EYSCの近未来─社会にインパクトをもたらす存在

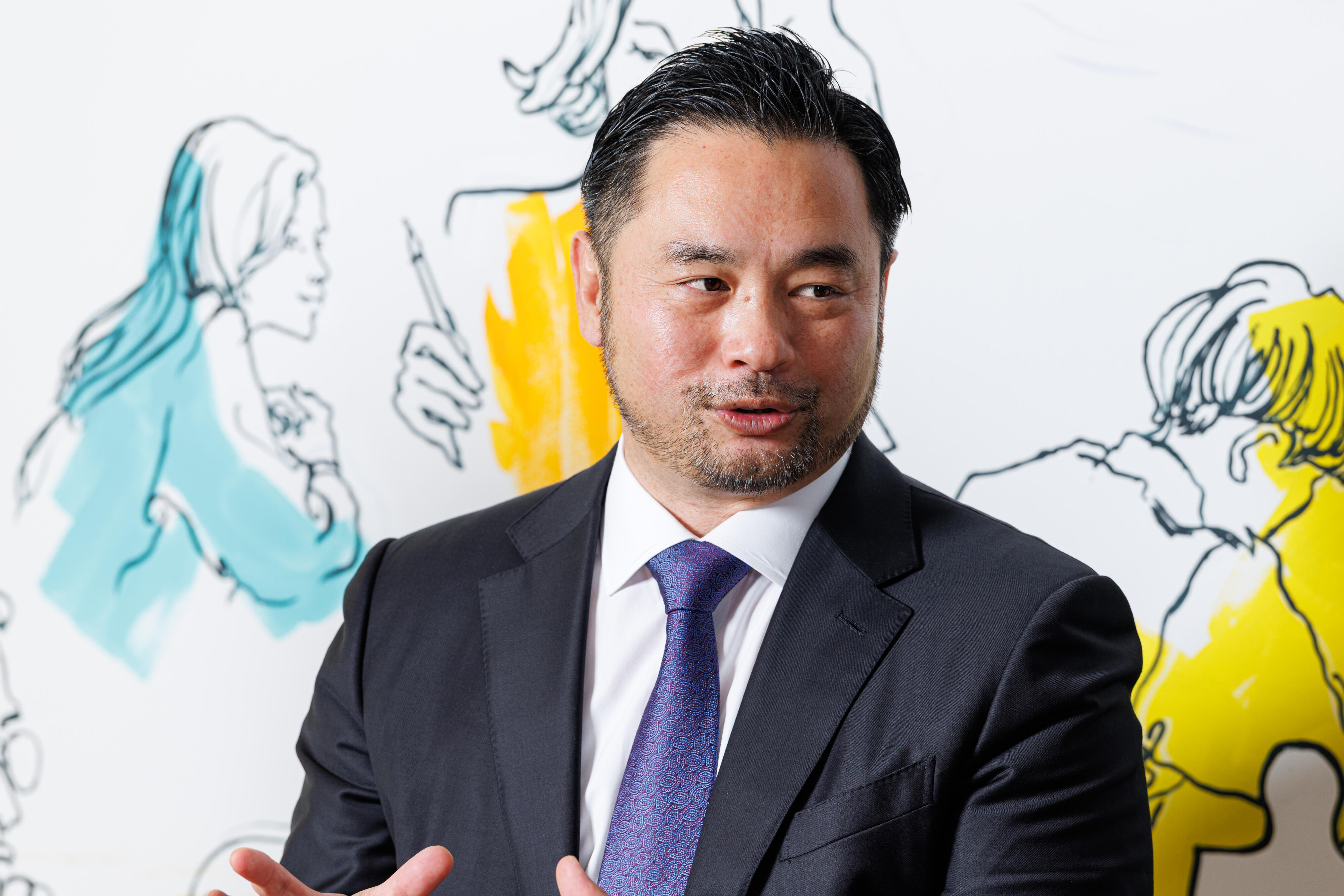

菅田 充浩 ストラテジー・アンド・トランスフォーメーションリーダー/セクターリーダー/パートナー

■クライアントの課題を起点に、社会の未来を構想する

日本のコンサルティング業界はここ数年で大きく膨らみました。われわれEYストラテジー・アンド・コンサルティング(以下EYSC)はその一翼となり、市場の拡大と軌を一にするかのように大きく成長することができました。とは言え、他業界に存在する大きな企業に比べれば、コンサルティング会社などは広い社会の中では、その一角の存在です。当の意味で社会にインパクトを与える価値を出せるかどうかは、これからの勝負だと思っています。日本のEYはコンサルティング部門ではまだ歴史も実績も浅く、ようやく他の大手ファームに追い付き、同じ土俵に立てた段階に位置していると感じています。

では、次の時代に求められるコンサルティングとは何か。私は、「クライアントの課題を通じて社会を見る」ことに、その1つの解があると考えています。

人口増加とともに市場が拡大する社会は遠い過去のものとなり、かつてのような需要の伸びは、どの業界でも期待が薄れつつあります。現実の需要に供給を合わせるべく、新しい領域へと乗り出す企業が増え、業界や業種、専門領域の垣根を越えた協業がさまざまな場面で見られます。一方では、気候変動問題や経済安全保障のように、業界を問わずに共通する課題にあらゆる企業が直面する時代でもあります。

このような状況下で、一企業が抱える課題はもはや自社だけのものではなくなりつつあります。業界全体で、あるいは業界を越えた連携で解決しなければなりません。ここに、クライアントの課題を通じて社会を見る視点があります。

民間事業だけではありません。人口減は税収減につながり、従来のように公共事業を維持することは極めて困難となっています。その中で、官と官による広域連携を模索する動きが活発化するのに加え、官と民が連携する新たな市場の可能性も見えてきました。自助でも公助でもない「共助」と呼べる新しい領域に、既存の業界を当てはめて考えることはできません。ここにもやはり、社会を見据える視点が必要です。

したがって、これからのコンサルタントは、お客様の経営課題がそのまま国や社会の問題に直結していることを念頭に、社会課題の解決までも見通す視座と問題意識を持たなければならないと思うのです。

コンサルティング会社の多くは現状、産業別・業界別のチームを組み、いわば縦割り構造の中でクライアントの課題に対処する体制を維持しています。これでは、ボーダーレス化する事業領域と歯車が合わず、十分に対応することはできません。コンサルティング業界が抱える課題がここにあります。

■業界の壁を越えるコラボレーションで全体最適化を実現

実は、当社においてもセクター部門はおおむね産業領域ごとに組織されています。しかし、動き方は異なります。民間や行政で解決できない課題を視野に入れ、企業と企業、企業と行政、行政と行政を互いに結び付ける点となり、従来の枠組みを超えたアプローチで全体最適化を図る。そのことを最重視し、全方位に動けるマトリックス型の運営体制を築いています。つまり、領域を超えたコラボレーションを加速させる体制です。

セクター部門のコンサルタントには、ある意味でクライアント以上にその業界に精通した専門性が求められます。半面、必ずしもその業界に精通する人材だけが、クライアントに対して有益な価値をもたらせるとは限らなくなっているのも事実です。取るべき行動は、専門の壁を越えたコラボレーション以外にはありません。この当たり前のことが、チームやメンバー同士の競り合いが常態化してきた従来のコンサル業にとっては、思いのほか難しい。われわれは2つの方向から、その壁を切り崩しました。

1つは、セクター部門に属するユニットやチーム間の連携です。財務や人事といった機能提供を担うコンピテンシー部門との連携は当然として、以前なら全く関連性のなかった異業種・他業界との間にも接点を見いだし、協業の可能性を探る。同時に、公共部門に蓄積された膨大な知見やデータと民間の技術やノウハウを結び付け、そこから生まれる新たな社会システムを構想する。すなわち、セクターとセクターの間に立ちはだかってきた高い壁を、軽々と乗り越えていくコラボレーションです。

もう1つは、コラボレーションそのものが評価の対象となるような、業績・人事評価の仕組みです。例えば、Aという業界に属するクライアントの案件を進めるに当たり、BやCといった業界の知見も交えた座組が求められるとなった時、Aだけでなく、BやCを担当するメンバーも正当に評価されなければ、本当の意味でのコラボレーションは加速しない。そこに目を向けた評価システムや売り上げ配分の仕組みを整えました。

それに加え、EYでは世界共通のパーパス(存在意義)として「Building a better working world 〜より良い社会の構築を目指して」を掲げ、すべての事業活動を進める上でのよりどころ

としています。この大きな目標を全員が共有しているからこそ、個社と社会の課題を結び付けたり、異分野と手を組んだりする発想が自然と生まれるのだと思います。

■気高い志と柔らかな共感力を併せ持つ人材を求める

EYSCではどのような人材を求めているかと聞かれたら、私は「共感力があり、志に満ちた人間」と答えます。われわれのお客様が直面している課題は、何かに秀でた個人の力だけで解決できるほど単純なものではありません。その先には、複雑な社会の難題がある。そこに立ち向かうには強烈な使命感と、自分には何ができるかと常に自問自答する謙虚さ、そして他者の声に耳を澄ませる感性が絶対に必要です。

そのような人材が、多種多様な専門性と縦横無尽のネットワークの掛け合わせから生まれる、統合された価値を提供することができるのでしょう。われわれが求めているのは、その意味を肌感覚で理解しているような人材です。

幸運にも、EYSCには今、そのような人材がどんどん集まってきています。EYが実施しているメンバーへの意識調査の結果、新人メンバーの8割以上が「パーパスの理念やコラボレーションの気風に惹かれたこと」を志望理由に挙げていることからもそれは分かります。逆に言えば、この根っこの部分を共有できる人物でなければ、EYという組織風土の中で実力を発揮することは難しいのかもしれません。

コンサルティング業界は、広い社会の中では、まだその一角の存在に過ぎないかもしれませんが、あらゆるセクターの壁を越え、企業や政府や自治体、非営利組織などと協業できる力を手に入れたなら、社会に対して大きな影響を及ぼす存在になれるチャンスはあります。少なくとも、その可能性はあると言える段階にまで成長しつつあることは確かです。共にコンサルティング会社の新しい姿を目指して働きましょう。

下記より各種お問い合わせを受け付けています。

採用に関する問い合わせはこちらのメールアドレスにお送りください。

ブログの内容やサービスに関する問い合わせはこちらのフォームにお送りください。